文化新零售 為何百億文旅景區,不敵一家書店的經營智慧

近年來,隨著消費升級與文化需求的日益增長,文旅景區與實體書店成為了兩種備受關注的文化消費場景。但令人深思的是,一些投資上百億的大型文旅景區,在人氣、復購率、文化影響力等方面,有時竟不如一家精心運營的書店。這種現象背后,折射出文化新零售時代中運營邏輯的深刻變化。

一、用戶體驗的本質差異

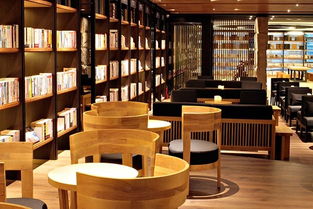

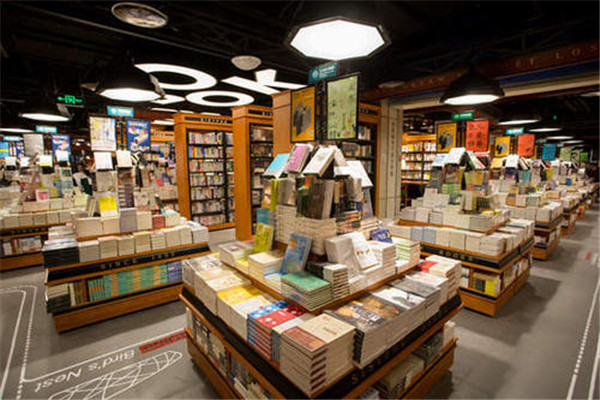

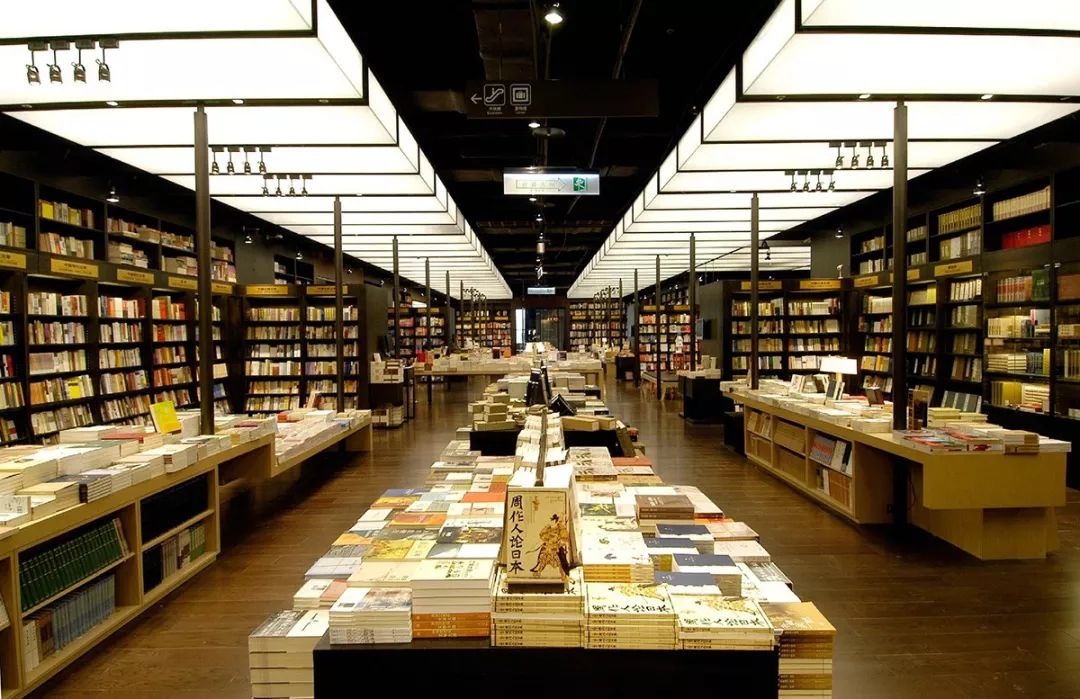

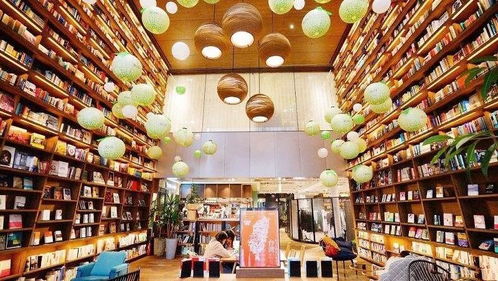

大型文旅景區往往重資產、重硬件,但在體驗設計上容易陷入“大而空”的困境。游客在宏偉的建筑與景觀中,卻難以找到情感共鳴與深度參與感。反觀優秀的書店,如日本的蔦屋書店、中國的方所、言幾又等,它們不僅賣書,更營造了一個集閱讀、社交、展覽、咖啡、文創于一體的復合空間。用戶在其中可以放松、思考、交流,獲得的是個性化、沉浸式的文化體驗。這種“小而美”的經營模式,恰恰滿足了現代人對精神休憩與個性化服務的渴求。

二、運營效率與成本結構

百億級文旅項目通常需要龐大的維護成本與漫長的回報周期,而一家書店雖然規模小,但運營靈活、成本可控。更重要的是,書店可以通過會員制、社群運營、跨界合作等方式,高效連接目標用戶,形成穩定的消費群體。例如,許多書店通過舉辦讀書會、作者簽售、手作工坊等活動,持續激活用戶參與,實現低頻消費向高頻互動的轉化。而大型景區往往依賴一次性門票收入,缺乏持續吸引游客二次到訪的動力。

三、文化內涵與情感連接

書店之所以能“以小博大”,關鍵在于它深耕文化內容,建立起與用戶之間的情感紐帶。一本書、一個角落、一次活動,都可能成為用戶心中的文化符號。而許多文旅景區雖然投資巨大,卻在文化敘事與品牌塑造上流于表面,缺乏能夠打動人心的核心故事。在信息過載的今天,用戶更傾向于選擇那些能提供精神歸屬感的場所,而非僅僅滿足視覺震撼的“打卡地”。

四、新零售思維的融入

成功的書店往往具備強烈的新零售基因:它們善于利用數據洞察用戶需求,通過線上線下融合提升服務效率;同時,以文化為基底,衍生出豐富的消費場景,如文創產品、課程培訓、定制服務等。這種“文化+零售”的模式,不僅提升了單客價值,也增強了品牌忠誠度。相比之下,傳統文旅景區在數字化轉型與業態創新上步伐較慢,難以適應當下快速變化的消費市場。

結語

投資規模不再是決定文化項目成敗的唯一因素。在文化新零售的浪潮中,真正贏得用戶的是那些能夠精準把握需求、創造深度體驗、建立情感連接的空間。書店的成功啟示我們:文化產業的未來,不在于投入多少資金,而在于能否以用戶為中心,用匠心運營構建一個有溫度、有故事的生活場景。或許,這正是百億景區需要向一家書店學習的經營智慧。

如若轉載,請注明出處:http://www.thaowan.com/product/203.html

更新時間:2025-11-12 14:46:25