新零售書店的困境 言幾又、誠品關店背后的消費者理性選擇

近年來,以言幾又、誠品為代表的新零售書店頻頻傳出關店消息,引發社會廣泛關注。這些曾以“書店+咖啡+文創+社交空間”模式風靡一時的品牌,為何逐漸失去消費者的青睞?究其根源,并非書店業態本身失去價值,而是消費者在面對新零售書店的高溢價與同質化體驗時,用錢包投出了理性的一票。

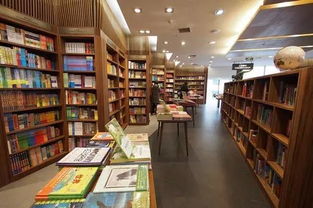

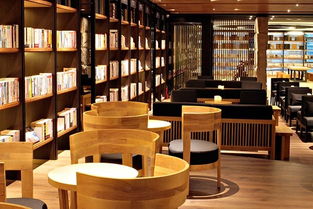

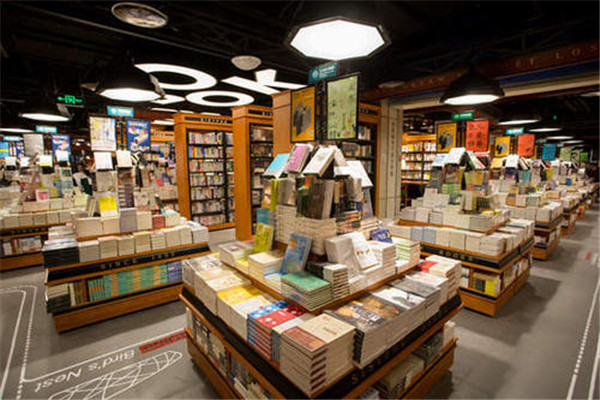

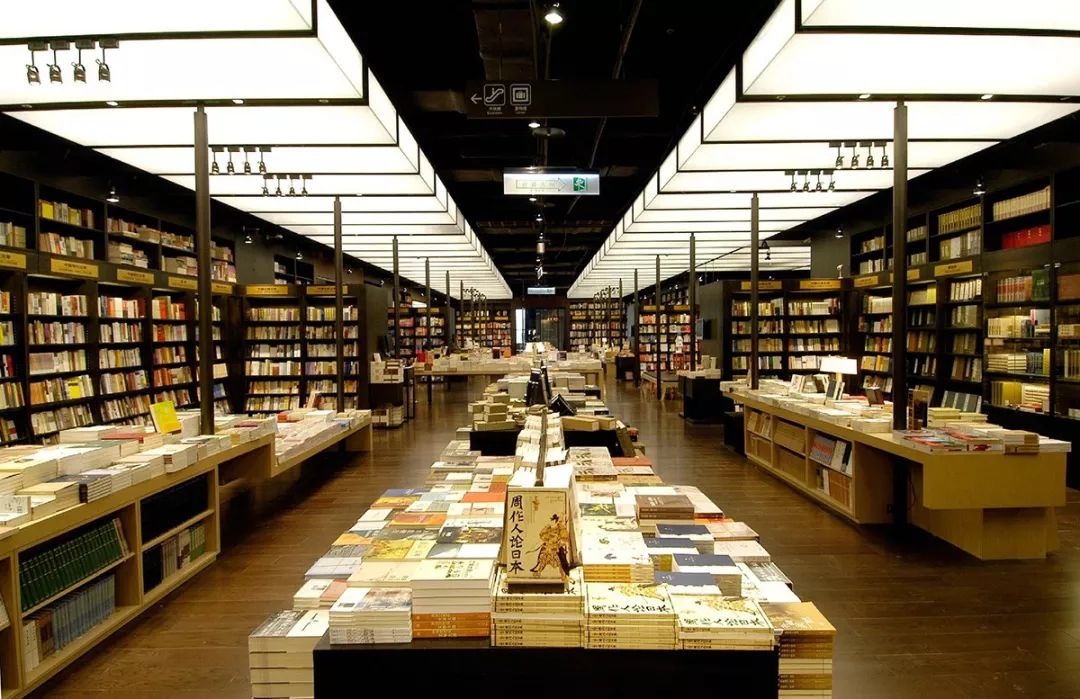

新零售書店的崛起曾被視為傳統書店的轉型典范。它們通過打造復合式文化空間,將書籍銷售與餐飲、展覽、講座等業態結合,吸引了大量追求“生活方式”的年輕群體。這種模式的運營成本極高——繁華地段的租金、精致裝修的投入、多元業態的人員配置,這些成本最終轉嫁到商品價格上。一本普通書籍在新零售書店的售價往往高出線上平臺30%以上,一杯咖啡的價格也可能是獨立咖啡館的1.5倍。當經濟環境變化、消費者預算收緊時,這種溢價難以為繼。

更重要的是,新零售書店提供的體驗正在失去獨特性。最初,消費者愿意為“氛圍感”付費,但當幾乎所有新書店都采用相似的工業風設計、相同的文創品牌、雷同的咖啡品類時,差異化優勢便逐漸消失。與此同時,線上渠道的便利性不斷升級:電子書即時獲取,紙質書配送次日達,直播帶貨更是將圖書價格壓至新低。消費者逐漸意識到,他們無需為“空間體驗”支付過高溢價。

值得注意的是,這并不意味著實體書店沒有未來。一些專業書店、社區書店通過精準定位、特色服務依然保持活力。例如專注于特定領域的學術書店,或扎根社區的兒童書店,通過讀書會、作者見面會等深度服務建立忠實客群。這些成功案例表明,書店的核心競爭力仍在于內容價值與社群聯結,而非單純的場景包裝。

言幾又、誠品等品牌的收縮,實際上是市場成熟的標志。消費者不再被“網紅”概念盲目吸引,而是更理性地衡量價值與價格。未來書店若想突圍,或許需要回歸本質:以書籍為核心,打造真正不可替代的文化體驗,而非淪為拍照打卡的布景板。畢竟,真正的閱讀者需要的是啟迪思想的場所,而非僅僅是消費主義的秀場。

如若轉載,請注明出處:http://www.thaowan.com/product/222.html

更新時間:2025-10-25 18:52:42